Maria Petrucci, de 22 anos, teve o pai preso por militares durante a ditadura no início dos anos 1970.

Luana Lungaretti, de 22 anos, também sofreu com a tortura e prisão do pai por agentes no DOI-CODI, na mesma década.

Já Elisa Nunes, de 21 anos, teve a avó exilada na França durante dez anos nesta mesma época.

As três jovens, de idades semelhantes, compartilham histórias de familiares marcados pela repressão do Regime Militar brasileiro, que durou 21 anos.

Os relatos foram compartilhados graças a uma trend no TikTok, inspirada no filme Ainda Estou Aqui, do diretor Walter Salles, e que rendeu postagens virais, com mais de quatro milhões de visualizações.

O longa foi indicado nas categorias Melhor Filme de Língua Estrangeira e Melhor Atriz (Fernanda Torres) ao Globo de Ouro 2025, além de representar o Brasil na disputa pela indicação ao Oscar.

Um dos primeiros vídeos foi o de Maria, onde ela segura a foto 3×4 do pai, preso na época, e escreve: “O impacto de ver esse filme sendo filha de um preso político da ditadura que hoje tem Alzheimer em estado avançado”.

O post tinha como trilha sonora a música É Preciso Dar um Jeito, Meu Amigo, do cantor Erasmo Carlos, e que compõe o longa.

Após essa publicação, outros jovens começaram a compartilhar relatos sobre pais e avós que sofreram com a perseguição, destacando como o filme se tornou um marco para que o tema fosse falado abertamente.

“Eu não imaginei que ia ter essa repercussão e muitas pessoas jovens perguntando o que foi a ditadura. Fiquei feliz que pude contribuir para que outras pessoas pudessem ter mais consciência de todo o prejuízo que muitas famílias sofreram. Vi um paralelo com a história do meu pai”, diz Maria.

Codinome Frederico

Logo que ingressou na faculdade de administração pública na década de 1970, o pai de Maria, Sérgio de Azevedo, hoje com 78 anos, entrou para o movimento estudantil e ajudou pessoas que eram perseguidas pela ditadura.

Ele e os amigos usavam um apartamento para salvar e abrigar indivíduos e deixá-los em segurança.

“Eles chamavam de ‘aparelho’ e funcionava como uma espécie de esconderijo. Para dificultar a identificação, ele também usava o nome de Frederico”, diz Maria.

Na época, ele tinha uma amiga chamada Anita e os dois combinaram de se encontrar em uma praça no bairro do Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. Ela demorou muito a aparecer no local e quando ele e um amigo estavam indo embora, foram surpreendidos por militares.

“Os militares os pisotearam e os levaram para a penitenciária da Tijuca”, relembra a estudante.

Chegando ao local, ele passou cinco dias em uma cela, deitado em uma esteira no chão, com um militar armado ao seu lado.

“Ele ficou por volta de dois meses na prisão e, nesse meio tempo, ocorreram diversas situações que o impediram de ser torturado”, conta. Na primeira vez, segundo Maria, os militares haviam encontrado jovens de outro grupo e não realizaram a tortura.

“Provavelmente acharam um outro grupo mais significativo. E talvez não desconfiaram dele, porque ele realmente escondeu muita gente relevante no apartamento”, acrescenta.

Em um outro momento, ele foi levado para uma sessão de tortura na qual as pessoas eram chamadas em ordem alfabética.

Por ter o nome S, ele estava entre os últimos e, bem naquele dia, o horário para tortura havia acabado. “Ele nunca agradeceu tanto por ser Sérgio e ter o S no nome”, relembra.

Em outro momento, um militar o acorda no meio da noite e pergunta se ele era o Frederico e diz “que não queria estar na pele dele e que ele havia caído”.

Maria conta que o pai chegou a pensar que fora delatado pelos amigos, mas, ao chegar na sala de tortura, viu seu amigo ensanguentado e, mesmo assim, o companheiro disse que aquele não era o Frederico que os militares estavam buscando.

“Até hoje a gente não sabe se ele quis poupá-lo ou se não era ele mesmo. Ele passou ‘raspando’ por sessões de tortura”, conta a jovem.

Após quase dois meses, ele consegue ser solto com a ajuda de um militar conhecido da família, que o ajuda com argumentos de que ele tinha bons antecedentes e que já havia estudado no colégio naval na adolescência.

Ao sair da cadeia, Maria conta que o pai era vigiado constantemente por militares e precisou mudar de casa. Ele havia passado em um concurso para ser fiscal de renda e sofreu ameaças para assumir o cargo, o que o fez desistir.

“Eles não queriam que alguém contra o regime ocupasse um cargo público”, conta.

Só depois de muito tempo e com uma liminar na Justiça, que ele conseguiu, de fato, pleitear o cargo.

Depois, passou por processos de exílio, quando foi estudar para um mestrado no Chile e na Argentina, até retornar ao Brasil, nos anos 70.

Devido a todas as adversidades, Sérgio sofreu traumas e sempre falava sobre o assunto com muito receio e medo. “Ele falava baixo, falava com medo. Chegou a dar depoimento na Comissão Nacional da Verdade e ficou realmente nervoso”, relembra a filha.

Fim dos sonhos e Alzheimer

Mesmo não sofrendo tortura física, as sequelas psicológicas foram graves, de acordo com Maria. Ele conta que o pai tomou por muito tempo ansiolíticos e, mesmo após anos, ainda tinha receio de falar sobre tudo que viveu na prisão.

A estudante também relata que o pai parou de sonhar, literalmente, anos após sair da cadeia.

“Ele não tinha mais a experiência de sonhar como as pessoas normais. Quando ele saiu da prisão, ele sonhava muito com tortura, tirando a camisa, a calça, para se ‘desidentificar'”, diz.

“Como fazia abuso de ansiolíticos, teve um comprometimento psíquico e neural. Então, ele realmente não sonhava com nada ou não se lembrava. E também não tinha mais esperança com a vida. Tornou-se uma pessoa muito pessimista”, acrescenta.

Em 2018, Sérgio foi diagnosticado com demência e a doença foi evoluindo. Ele precisou se retirar da faculdade em que dava aula e foi tendo uma piora no quadro de saúde.

Atualmente, por decisão da família, ele vive em uma ILPI (Instituição de Longa Permanência), e tem dificuldade em reconhecer as filhas. “Hoje, ele já está em estágio avançado do Alzheimer e muito debilitado. Tem dificuldade para se comunicar, para formar frase”, diz.

Mesmo diante da condição, Maria acredita que os resquícios da ditadura ainda permanecem. “Uma vez eu estava cantando Chico Buarque para ele e ele disse para eu não cantar aquilo que iam me prender”, relembra.

Para a jovem, a identificação com o filme veio justamente daí, já que, para ela, a cena mais emblemática foi quando a atriz Fernanda Montenegro, que interpreta Eunice no fim da vida, reconhece o marido na televisão e esboça reação sem dizer uma palavra.

“Foi muito impactante. Ela ressurge de si mesma. Fiquei muito comovida com esses paralelos”, diz.

Para ela, a obra é fundamental para preservar a história de todas as pessoas que passaram por algum tipo de tortura nessa época, além de mostrar para outras que duvidam que isso existiu.

“Tenho relato de amigos que foram assistir com pais conservadores. E só de conseguirem ter empatia e entender o que pelo menos foi o regime militar, fico feliz. É muito importante a empatia que o cinema proporciona”, diz.

‘Meu pai foi torturado e teve o tímpano perfurado’

A estudante Luana Lungaretti, de 22 anos, cresceu ouvindo sobre o impacto da ditadura militar na vida de seu pai, Celso Lungaretti, hoje com 74 anos.

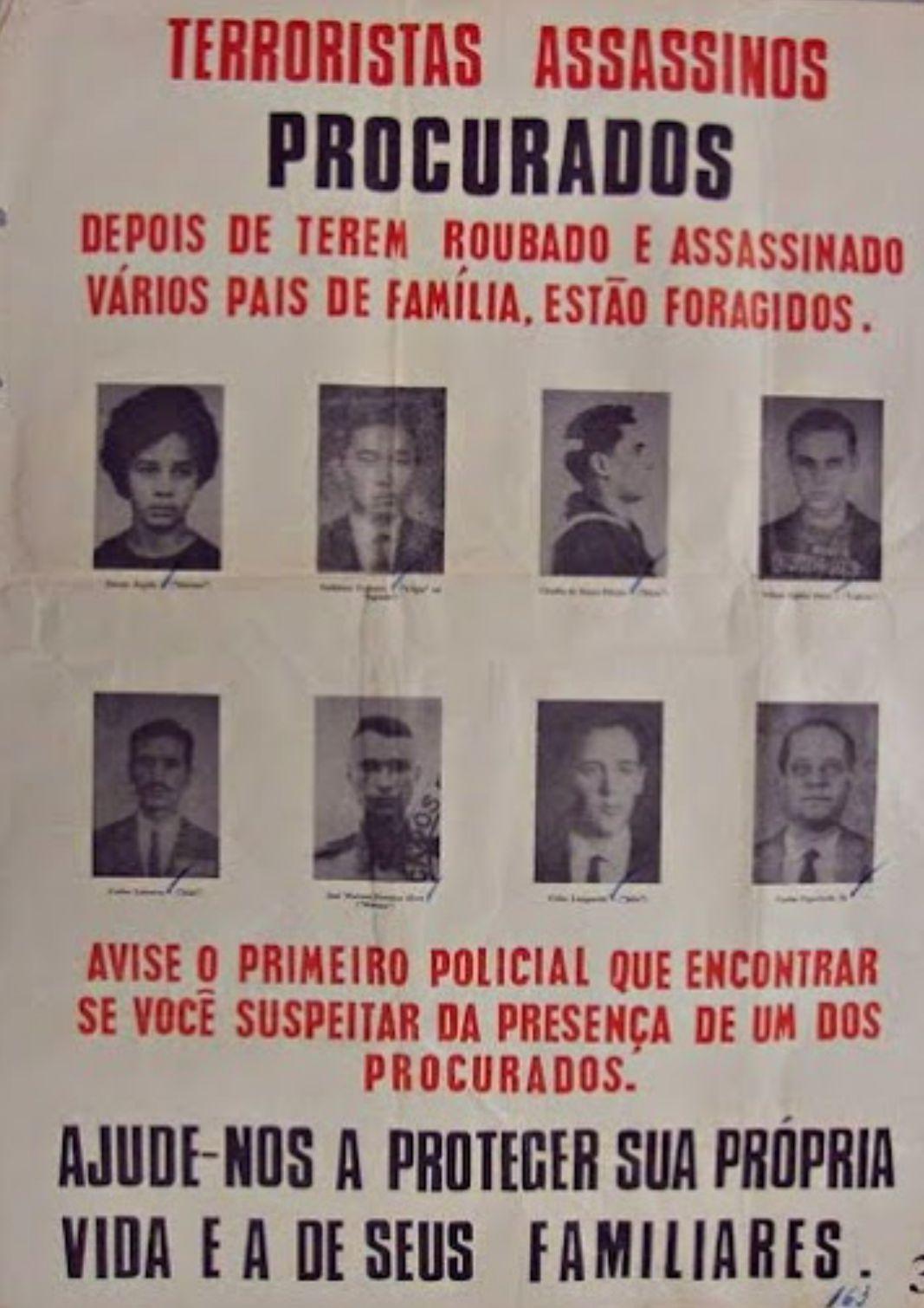

Jornalista e ex-guerrilheiro da Vanguarda Popular Revolucionária (VPR), ele foi preso aos 19 anos em uma operação que desarticulou o grupo ao qual pertencia.

Celso foi preso no dia 16 de abril de 1970 e levado para a sede do DOI-CODI, na zona norte do Rio de Janeiro.

Durante o tempo de detenção, foi submetido as sessões de tortura que incluíam choques elétricos e espancamentos.

“Choques nos dedos, nos testículos e com eletrodos atados nos ouvidos, de forma que sentíamos como se um raio atravessasse nosso cérebro”, relembra Celso, em entrevista à BBC News Brasil.

Ele sofreu agressões pelo tenente Ailton Joaquim, que, segundo Sérgio, era considerado um dos mais violentos da época. O militar chegou a ministrar uma aula prática de tortura na Vila Militar, em outubro de 1969, para um grupo de sargentos e oficiais.

“Em uma dessas sessões, ele teve o tímpano do ouvido direito estourado, uma lesão que resultou em anos de crises de labirintite e cirurgias”, conta Luana.

“Fiz três cirurgias, mas até hoje continua perfurado. O buraco só diminuiu de diâmetro, mas, se entrar água, infecciona”, afirma o jornalista.

Além dos danos físicos, as marcas psicológicas e sociais foram severas. “Ele passou quase um ano tentando se reerguer psicologicamente após a prisão. Ainda assim, enfrentou difamações e foi acusado injustamente de delatar seus colegas. Isso o isolou de muitas pessoas e comprometeu sua carreira profissional por décadas”, relata a filha.

Ele chegou a ficar um ano preso, e levou praticamente o mesmo tempo em que ficou em cárcere para se recuperar. “Não tinha dinheiro para pagar terapeuta, mas fui superando os traumas e revolta represada”, diz.

Segundo Celso, pelo menos 20 pessoas que ele conhecia pessoalmente foram assassinadas durante a luta armada ao participar de uma comunidade alternativa, a convite de antigos amigos dele da escola.

Para driblar a hostilidade e os preconceitos, ele chegou a usar pseudônimos para assinar trabalhos na imprensa e conseguir trabalho.

A história do pai nunca foi um tabu dentro de casa. Desde cedo, Luana ouviu sobre o período repressivo e como ele moldou sua visão de mundo.

“Meu pai nunca se calou sobre o que viveu. Ele sempre participou de debates, deu entrevistas e escreveu sobre o tema. Em 2005, publicou o livro Náufrago da Utopia, onde relata sua trajetória na guerrilha e as marcas deixadas pela ditadura”, ressalta.

Ao assistir ao filme Ainda Estou Aqui, a estudante sentiu-se representada.”Foi impossível não me emocionar e pensar no que meu pai enfrentou. Era como se eu pudesse sentir, mesmo que minimamente, o que ele viveu na pele”, diz.

No entanto, a experiência foi marcada por limitações: tanto ela quanto Celso têm deficiência auditiva, e a ausência de legendas nos cinemas brasileiros dificultou o acesso.

“Uma pessoa que me acompanhava precisou escrever pelo WhatsApp o que acontecia para que eu pudesse entender.” O pai da jovem ainda não conseguiu assistir ao longa, justamente pela falta de acessibilidade.

A repercussão do filme e dos vídeos no TikTok, onde Luana compartilhou a história de sua família, é, para ela, uma oportunidade de conscientizar as novas gerações.

“A maioria que defende, muitas vezes, é influenciada por opiniões extremistas e, em alguns casos, sem fundamento sobre o assunto. Falta mais estudo e, principalmente, humanidade”, diz Luana.

Questionados sobre as pessoas que pedem para que a ditadura retorne, ambos são categóricos nas respostas. Para eles, defender a volta desse regime é fruto da falta de informação.

“Tais pessoas, ou estão sendo enganadas por gente inescrupulosa que lhes impingem mentiras cabeludas aproveitando sua inocência, ou são seres desumanos ao extremo”, diz Celso.

A filha ainda faz um apelo para que essas pessoas se coloquem no lugar das minorias, de quem perdeu alguém e de quem teve que lutar.

“Viver com medo, viver sendo vigiado, viver sob cautela o tempo todo, viver sem direitos. Isso não é viver, e não podemos permitir que se repita.”

‘Minha avó ficou exilada por dez anos na França’

A avó da estudante Elisa Nunes, Vera Tude de Souza, precisou abandonar sua vida no Brasil durante a ditadura militar.

“Minha avó era muito jovem, praticamente da minha idade, e teve que largar tudo para acompanhar meu avô, que era da luta armada. Ela não era militante, mas ajudava pessoas perseguidas, como o Rubens Paiva”, conta Elisa.

Vera acabou sendo identificada pelas autoridades após ajudar na fuga de um amigo, que acabou capturado. A situação se tornou insustentável, e ela partiu para o exílio na França em 1969. Lá, ingressou no Partido Comunista Francês e passou a observar as diferenças sociais e políticas em relação ao Brasil.

“Ela via como políticas públicas, saúde e educação de qualidade mudavam a vida das pessoas, e isso marcou muito a visão dela”, explica a neta.

Mesmo politicamente ativa no exílio, sua avó enfrentou dificuldades financeiras. Sem formação acadêmica completa, fez trabalhos manuais e passeava com cachorros para sustentar as filhas gêmeas. “A ditadura roubou isso dela, e ela teve que se virar com o que dava para criar minha mãe e minha tia”, relata Elisa.

Segundo a jovem, a avó conta que o período, apesar dos desafios, foi importante para a formação política dela, que agora tem 81 anos. “Ela nunca escondeu essa parte da vida para a família, sempre contou suas experiências. Foi uma época difícil, mas que trouxe muito aprendizado para ela e meu avô.”

Elisa também explorou a história da avó em sua monografia do ensino médio, que abordava o papel das mulheres na ditadura.

“Usei os relatos dela para mostrar como era ser mulher na linha de frente naquele período. Foi muito especial trazer essa memória para o trabalho”, afirma.

A identificação da família com o filme de Walter Salles foi imediata. “Assistimos juntos porque sabíamos que nos reconheceríamos nos personagens. Somos uma família de classe média, e a trajetória deles lembra muito a da minha avó.”

Ao levar a história de Vera para o TikTok, a estudante quis destacar a força e resiliência da avó.

“Ela é uma heroína invisível, a mulher que eu mais admiro no mundo. É importante contar essas histórias para que ninguém esqueça o que aconteceu e para que possamos entender melhor nosso passado.”

Para Elisa, a falta de punição aos responsáveis pelo regime contribui para o esquecimento coletivo.

“Os culpados nunca foram punidos, e isso cria um fator de esquecimento muito grande nas pessoas. Muitos defendem a ditadura sem saber o que realmente aconteceu”, diz.